Шотландский писатель Роберт Льюис Стивенсон дал нам довольно краткий предостерегающий рассказ против экспериментов над собой, когда он опубликовал «Странную историю доктора Джекила и мистера Хайда» в 1886 году. В романе «Доктор Генри Джекил» законопослушный и в целом кроткий член общества, экспериментирует над собой со смесью, которая превращает его в аморальную и жестокую версию самого себя, отвратительного и кровожадного мистера Хайда.

Испытывая себя и экспериментируя, Джекил теряет контроль над своим экспериментом и обнаруживает, что превращается в Хайда без помощи препарата. Когда следователи приближаются к его секрету, он покончил с собой. По крайней мере, одна мораль этой истории довольно ясна: не используйте себя в качестве подопытного кролика.

Когда история Стивенсона была опубликована, это было в эпоху, когда эксперименты над собой были обычным явлением, даже безудержным. Исследователи во всех областях пришли к выводу, что нет лучшего человека, способного описать действие лекарства, медицинской процедуры или болезни, чем они сами, и проводили эксперименты в качестве испытуемых и ученых.

Сегодня научные круги ненавидят самостоятельные эксперименты. Это опасно для одного и также делает невозможным отличительный признак научных исследований, двойное слепое исследование, поскольку экспериментатор знает, что нет контроля или плацебо. Но на протяжении веков исследователи, проводившие эксперименты над собой, внесли большой вклад в наше понимание мозга, медицины и физиологии. Этот список - неполная ода тем людям, которые ставят науку выше собственного здоровья.

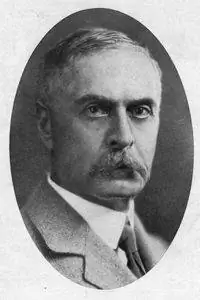

10: Сэр Генри Хед

Сэр Генри Хед, британский невролог 19-го века, был заинтригован идеей, что люди, перенесшие повреждение нерва, могут снова восстановить чувствительность. Голова хотела точно наметить путь, по которому вернулось ощущение - вернулось ли ощущение тепла и холода до реакции на болевые раздражители, такие как уколы булавкой? Однако Хед столкнулся с препятствием: опрошенные им пациенты рисовали довольно смутные картины своих ощущений во время экспериментов.

Столкнувшись с недостаточным количеством участников исследования, Хед решил полностью изучитьноцицепцию (боль), экспериментируя на себе. «К тому времени, когда этот эксперимент закончится, я буду много знать о боли», - писал он. 25 апреля 1903 года в доме друга-хирурга Хед перенес операцию по перерезанию лучевого нерва в левой руке (он был правшой). Лучевой нерв разветвляется от позвоночника к пальцам и контролирует как движение, тактильные и болевые ощущения в руке и кисти. Это важный нерв, и Хед перерезал его хирургическим путем. Срез был удален, а два оставшихся конца были связаны шелком, чтобы обеспечить регенерацию. Через три месяца после аутохирургии к Хеду почти вернулась способность чувствовать боль в руке.

В течение следующих пяти лет Хед подвергался всевозможной стимуляции кисти и руки со стороны своего со-экспериментатора, У. Х. Р. Реки. Хед разработал процесс, который он назвалотрицательное отношение внимания, своего рода медитативное состояние глубокого самоанализа, когда он сосредоточивал свое внимание исключительно на мельчайших деталях своих чувств. Благодаря раннему исследованию ноцицепции Хедом мы гораздо лучше понимаем, как человеческий мозг обрабатывает различные тактильные ощущения.

9: Фридрих Сертюрнер

Примерно за 100 лет до того, как сэру Хеду перерезали лучевой нерв, Фридрих Вильгельм Сертурнер, химик из немецкого города Вестфалия, стал первым, кто выделил то, что он считал алкалоидом, служащим активным ингредиентом опиума. После 52-этапного процесса с использованием аммиака для выделения алкалоида Сертурнер выделил кристаллы, которые он назвал морфином, в честь Морфея, греческого бога снов. У Сертернера были веские причины использовать это название для своих кристаллов - он экспериментировал с бродячими собаками в городе, и препарат буквально усыплял собак. Через несколько минут они заснули гораздо более постоянным образом.

Несмотря на смерть собак, которые были его первыми подопытными, Сертернер, которому едва исполнилось 20, решил перейти к клиническим испытаниям на людях, используя себя и трех 17-летних друзей. Химик проглотил и дал каждому из своих друзей по «грану» морфия, равной примерно 30 миллиграммам. Сертернер раздал еще одну порцию зерна через 30 минут, а затем еще одну порцию через 15 минут. Менее чем за час Сертернер и его друзья проглотили 90 миллиграммов морфина, что в 10 раз превышает рекомендуемый сегодня лимит.

Вскоре стало ясно, что он и его товарищи подопытные приняли передозировку, поэтому Сертернер вызвал рвоту с помощью уксуса. Все жили, но хоть один друг провел ночь в глубоком сне. Аптечные кристаллы, которые он сам использовал, чтобы доказать, оказались ведущим обезболивающим средством, используемым до сих пор.

8: Санторио Санторио

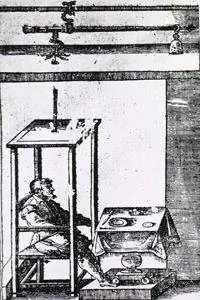

Этот итальянский дворянин 16-го века с таким красивым именем, что они использовали его дважды, был настоящим человеком эпохи Возрождения. Санторио жил в Падуе эпохи Возрождения, Италия, и разделял свои интересы между рядом занятий, включая физиологию. Санторио задавался вопросом, равно ли то, что мы принимаем в виде еды и питья, количеству, которое мы извергаем в виде фекалий и мочи. Преданный ученый, Санторио решил, что потратит 30 лет на проведение ежедневных экспериментов, чтобы взвешивать себя, а также то, что он ел и что выбрасывал, и подсчитывать разницу.

Для проведения своего эксперимента Санторио сконструировал стул для взвешивания, скамью с балдахином, свисающую с балки, которая взвешивала его, его еду и изгнания. Санторио проводил почти все свое время за работой, едой, изгнанием, сном и, самое главное, взвешиванием в ходе этого 30-летнего эксперимента. Он обнаружил, что его подозрения были верны: то, что мы глотаем, весит больше, чем то, что мы выдыхаем, но эта разница не может быть полностью объяснена весом, который мы прибавляем, когда едим и пьем. Это привело Санторио к его теориинеощутимого пота, или идее о том, что мы постоянно выделяем отходы из нашей кожи. Хотя это было новаторским, оно не имело практического применения. Но работа Санторио привела к изучению метаболизма, прорыву в нашем понимании жизни.

7: Альберт Хофманн

Одним из самых печально известных ученых-экспериментаторов был Альберт Хофманн, швейцарский химик, который синтезировал ЛСД-25, наркотик, который в конечном итоге подпитывал расширяющиеся умы миллионов людей в 1960-х годах и позже. Но было время, прежде чем Хофманн или кто-либо еще узнал, что ЛСД способен сделать с человеческим разумом, и именно тогда химик использовал себя в качестве подопытного кролика для своего нового соединения.

В 1943 году Хофманн был химиком в Sandoz Pharmaceuticals, экспериментируя с синтезом активного ингредиента спорыньи, грибка, который растет на зерне и обладает чрезвычайно галлюциногенными свойствами. Он выделил активный ингредиент, ЛСД-25, и, пока он работал с препаратом, его начало тошнить. Он пошел домой, но действие соединения было достаточно интригующим, и он снова подошел к нему через три дня.

На этот раз Хофманн отмерил 250 микрограммов (миллионных долей грамма) и проглотил их. Вскоре он снова начал чувствовать себя странно и покинул лабораторию, поехав домой на велосипеде. Эта велопрогулка, являющаяся частью первой в мире поездки, стала отмечаться 19 апреля сторонниками ЛСД как День велосипеда. Дома Хофманн записал действие препарата, с которым он сам экспериментировал в тот день. Он писал: «Я воспринимал непрерывный поток фантастических картин, необыкновенных форм с интенсивной, калейдоскопической игрой красок».

Хотя вначале он в течение нескольких лет использовался в психотерапии и ЦРУ в качестве препарата для промывания мозгов, ЛСД был объявлен вне закона в 1967 году. Позже Хофманн написал автобиографию о своем препарате под названием «ЛСД, мой трудный ребенок».

6: Ян Пуркинье

Чехословацкий монах, ставший врачом в 1819 году, Ян Пуркинье скептически относился к рекомендуемым дозам лекарств, прописываемых врачами в его время. Он считал их слишком маленькими и «не чем иным, как мистикой». Поэтому он решил определить правильную дозировку, принимая наркотики самостоятельно, уделяя пристальное внимание влиянию наркотиков на его умственные и физические способности.

Пуркинье попробовал ряд лекарственных растений, таких как наперстянка (наперстянка), которая замедляет работу сердца и, как известно, затуманивает зрение. Чтобы изучить физиологию зрения, он принял передозировку наперстянки, зарисовал и описал проблемы со зрением, с которыми столкнулся. Он принял внутрь паслен (атропин), который останавливает сердце, перенапрягая его, чтобы также изучить его влияние на зрение. Теперь мы используем атропин для расширения зрачков благодаря Пуркинье. И когда стало известно, что этот опытный врач ставит эксперименты на себе, другие обратились к нему за помощью. Один из его учителей дал ему экстракты ипекакуаны и попросил описать свои реакции. К концу трехнедельного эксперимента он научился вызывать рвоту при виде любого коричневого порошка, похожего на наркотик.

На протяжении многих лет Пуркинье экспериментировал с мускатным орехом, камфорой, скипидаром и множеством других препаратов, что привело к лучшему пониманию дозировок и взаимодействий препаратов.

5: Герман Эббингауз

Экспериментальная психология также получила благо от исследователей, желающих экспериментировать над собой. Возможно, главным среди них является немецкий психолог Герман Эббингауз. Он был одним из первых, кто применил строгость традиционных наук, таких как физика и медицина, к исследованию высших когнитивных функций, в частности, человеческой памяти. Эббингауз предоставил методологию и для изучения разума, а также данные, которые до сих пор используются психологами.

С 1879 по 1880 год Эббингауз провел эксперимент над своей памятью, придумав серию из 2 300 бессмысленных слогов, каждая из которых состояла из трех букв, состоящих из согласных, гласных и согласных, которые он запоминал. Эббингауз взял на себя труд создать свой собственный набор слогов, чтобы уменьшить вероятность того, что он сохранит память о реальных слогах, используя предварительную ассоциацию с ними. Другими словами, у него могут быть приятные воспоминания о катании на коньках, образованные слогом skÄ-, и, таким образом, это может усилить его память, что может исказить результаты.

Эбнбингхаус наблюдал в ходе своего первого одногодичного эксперимента и последующего эксперимента в 1883 году ряд аспектов человеческой памяти, которые сегодня мы принимаем как должное. Он пришел к выводу, что чем больше увеличивается количество изучаемого материала, тем больше времени требуется для его изучения; после того как материал выучен и забыт, на его повторное изучение уходит меньше времени, чем на его первоначальное изучение; и что обучение наиболее эффективно, когда у мозга есть время усвоить информацию, что и по сей день не учитывает зубрежку перед экзаменами.

4: Карл Ландштейнер

Когда австрийский врач Карл Ландштейнер начал исследовать кровь, наука объяснила явление, при котором эритроциты некоторых людей слипаются при смешивании с кровью других людей в результате какого-то неизвестного заболевания или расстройства. Ландштейнера это не убедило, и он использовал свою собственную кровь, а также кровь некоторых коллег, чтобы доказать свою теорию о том, что у разных людей разные группы крови.

Ландштейнер использовал образцы, чтобы показать, что у людей в крови есть различные виды антигенов. Некоторые из этих антигенов атаковали клетки крови, содержащие другие типы антигенов. Когда антигены атакуют друг друга, эффект вызывает слипание эритроцитов, что, в свою очередь, приводит к отказу от переливания крови и, до исследования Ландштейнера, обычно к смерти. В 1901 году Ландштейнер определил три (а позже четыре) группы крови путем исследования собственной крови: A, B, O и AB. Своими экспериментами над собой он проложил путь к сопоставлению групп крови, что позволяет осуществлять переливание крови и донорство органов, что сегодня спасает жизни.

3: Джек Гольдштейн

В 1981 году, через 80 лет после того, как Карл Ландштейнер произвел флеботомию собственной крови, чтобы доказать существование групп крови, другой врач, экспериментировавший над собой, доктор Джек Гольдштейн, продвинулся вперед в области исследования групп крови. При этом ему удалось расширить пул доступных доноров для людей с группой крови О, нуждающихся в переливании крови. Это был важный момент в этой области; хотя люди с группой крови O могли сдавать кровь кому угодно, они могли получить кровь группы O только сами.

Гольдштейн обнаружил, что фермент, содержащийся в кофе, альфа-галактозидаза, может обезвреживать антигены крови группы В. Эта химическая реакция эффективно преобразовала кровь B-типа в то, что напоминало кровь O-типа. Если его перелить О-реципиентам, это также расширит количество доступных доноров для В-типа.

Поскольку у Гольдштейна была кровь группы О, ему сделали переливание крови эритроцитов группы В, обработанных ферментом, превращая их в кровь группы О. Получив переливание без побочных реакций, Гольдштейн показал, что методика работает.

2: Джордж Стрэттон

Время от времени исследователь подвергал себя эксперименту, который свел бы с ума кого угодно. Так было с Джорджем Стрэттоном, психологом из Калифорнийского университета в 1890-х годах. Визуальная информация, которую получает наша сетчатка, переворачивается с ног на голову; как только он достигает мозга, электрический импульс снова инвертируется, так что мы воспринимаем объекты в нашем окружении как перевернутые. Стрэттон хотел выяснить, верны ли теории, предполагающие, что перевернутая информация необходима для того, чтобы мы воспринимали вещи как прямые.

Чтобы выяснить это, Страттон взял в свои руки пару перевернутых линз, которые, по сути, переворачивают мир с ног на голову, когда их надевает владелец. В своей первой попытке поэкспериментировать Стрэттон обнаружил, что две линзы - это слишком много. Вместо этого он закрепил одну линзу перед одним глазом, завязал глаза другому и начал восьмидневный умопомрачительный эксперимент.

В статье, в которой представлены его выводы, Стрэттон писал: «Все изображения сначала казались перевернутыми; комната и все в ней казались перевернутыми. Руки, вытянутые снизу в поле зрения, казалось, входят из выше. И все же, хотя эти образы были ясными и определенными, сначала они не казались реальными вещами, подобными вещам, которые мы видим при обычном зрении, а казались неуместными, ложными или иллюзорными». На четвертый день Стрэттон начал снова увидел окружающую среду как правильную сторону, и через пять дней он смог осторожно передвигаться по своему дому Стрэттон доказал, что визуальная информация может быть представлена в мозг любым способом, который в конечном итоге адаптируется.

1: Элси Уиддоусон

Если Санторио Санторио установил гордую традицию самопожертвования в области метаболических исследований, то, возможно, его величайшей наследницей была доктор Элси Виддоусон. На протяжении большей части своих 60 лет изучения питания и обмена веществ британский исследователь 20-го века использовала себя в качестве добровольного подопытного в своих экспериментах.

В начале своей карьеры Уиддоусон и ее давний соратник доктор. Р. А. Макканс объединил свои исследования фруктов, овощей и мяса, чтобы написать «Химический состав пищевых продуктов», знаменательную книгу о питании, используемую до сих пор. Однако именно Вторая мировая война побудила Уиддоусон и ее коллегу к самостоятельным экспериментам. Поскольку британское правительство нормировало продукты питания, Уиддоусон решил определить, какую здоровую диету можно получить из скудного и несколько случайного ассортимента продуктов, которые были наиболее широко доступны среднему британцу во время войны. Посадив себя на голодную диету, Уиддоусон разработала диету, основанную на капусте, картофеле и хлебе, которая могла поддерживать хорошее здоровье человека, и представила ее британскому правительству, которое поддержало ее. Чтобы доказать свою диету, Уиддоусон и Макканс показали, что она может выдержать даже самый жестокий режим сжигания калорий. В полуголодном состоянии они отправились в горы для изнурительных тренировок, за один день сожгли 4 700 калорий, пройдя 36 миль (58 километров) и поднявшись на 7 000 футов (2,13 километра). Имейте в виду, что средний ежедневный расход энергии для женщины составляет около 2200 калорий. Их выводы о питании использовались, чтобы накормить голодающих выживших в Холокосте.

Уиддоусон также экспериментировала с другими аспектами диеты, в том числе с определением потребления соли и с помощью самостоятельных инъекций железа, она обнаружила, что минерал регулируется в организме посредством абсорбции, а не экскреции. лечение анемии.