1. Введение

1.1 Значение кислорода в водных системах

Кислород, растворённый в воде, определяет способность водоёмов поддерживать биохимические и биологические процессы. Его концентрация измеряется в миллиграммах на литр (мг/л) и колеблется от почти нуля в гипоокси‑среде до превышающих 12 мг/л в переоксифицированных системах. Значительные отклонения от оптимального диапазона (5-8 мг/л) приводят к нарушению функционирования экосистемы.

Основные функции растворённого кислорода:

- обеспечивает аэробный метаболизм организмов, позволяя им получать энергию из органических соединений;

- поддерживает процесс нитрификации, в ходе которого аммиак преобразуется в нитрит и затем в нитрат, предотвращая токсическое накопление;

- ускоряет разложение органических веществ, способствуя очистке воды от загрязнителей;

- формирует условия для обитания рыбы, беспозвоночных и микробов, определяя их распределение и численность;

- служит индикатором качества воды, поскольку снижение его уровня фиксируется в качестве признака загрязнения или избыточного биомасса.

Контроль над концентрацией кислорода в субстрате требует постоянного мониторинга и применения методов аэрации, регулирования потоков воды и управления биомассой, что позволяет поддерживать устойчивое состояние водных систем.

1.2 Причины колебаний уровня кислорода

Колебания концентрации растворённого кислорода в водных субстратах обусловлены совокупностью физических, химических и биологических факторов, которые взаимодействуют в режиме реального времени.

- Температурные изменения: повышение температуры уменьшает растворимость кислорода, а резкое охлаждение приводит к обратному эффекту.

- Давление и глубина: увеличение гидростатического давления повышает способность воды удерживать газ, снижение уровня воды уменьшает давление и снижает содержание кислорода.

- Физическое перемешивание: аэрирование, поток воды и турбулентность способствуют насыщению, отсутствие движения способствует дегазации.

- Биологическая активность: фотосинтез водорослей и растений в световой фазе повышает уровень кислорода, дыхание организмов и разложение органических веществ в тёмный период его снижают.

- Химический состав: наличие редуцирующих веществ (например, железа, марганца) и загрязнителей (углеводороды, аммиак) ускоряют потребление кислорода в реакциях окисления.

- Питательная нагрузка: избыток органических субстратов стимулирует микробный рост, повышая потребление кислорода при разложении.

- Внешние воздействия: атмосферные осадки, ветровая нагрузка и изменения уровня воды в результате гидрометеорологических условий влияют на газообмен с атмосферой.

Понимание перечисленных механизмов позволяет предвидеть отклонения от оптимального уровня кислорода и принимать своевременные меры для стабилизации среды.

2. Методы измерения уровня кислорода

2.1 Оптические датчики

Оптические датчики измеряют концентрацию растворённого кислорода посредством изменения световых характеристик чувствительного слоя. При взаимодействии кислорода с люминесцентным индикатором происходит кванто‑механическое затухание флюоресценции; интенсивность излучения обратно пропорциональна концентрации газа. Система включает светодиод‑излучатель, оптический путь, фотодетектор и микроконтроллер, который преобразует сигнал в числовое значение.

Существует несколько вариантов реализации:

- Люминесцентные датчики - используют кристаллические или органические индикаторы, характеризующиеся высокой чувствительностью и быстрым откликом.

- Флуоресцентные датчики - основаны на молекулах с длительным временем жизни возбуждённого состояния; позволяют проводить измерения в условиях низкой световой засветки.

- Интегрированные модули - готовые к установке в трубопроводы, резервуары или биореакторы, обладают встроенной калибровкой и защитой от загрязнений.

Преимущества оптических решений:

- отсутствие потребности в потреблении электрохимических реактивов;

- устойчивость к коррозии и биологическому отложению;

- возможность удалённого мониторинга через цифровой интерфейс;

- высокая точность в диапазоне 0-20 мг/л.

Ограничения:

- чувствительность к температурным колебаниям, требующая компенсации;

- необходимость периодической проверки светового выхода источника;

- ограниченная совместимость с сильно мутными средами без предварительной фильтрации.

Для интеграции в систему контроля уровня кислорода датчики подключаются к микропроцессору, который осуществляет:

- считывание фотосигнала;

- применение калибровочных коэффициентов и температурной коррекции;

- передачу результата в программный модуль управления;

- генерацию сигнала тревоги при отклонении от заданных параметров.

Регулярная калибровка проводится с использованием газовых смесей известной концентрации или растворов с фиксированным содержанием кислорода. При правильной настройке оптические датчики обеспечивают надёжный и непрерывный мониторинг, позволяя поддерживать оптимальные условия в аквакультуре, гидропонике и промышленных водных системах.

2.2 Электрохимические датчики

Электрохимические датчики измеряют растворённый кислород (РК) путём восстановления или окисления молекул O₂ на электроде, что генерирует ток, пропорциональный концентрации газа. Ток фиксируется электроникой, преобразуется в численное значение уровня кислорода и передаётся в систему контроля субстрата.

Для измерения РК в водных средах применяются три основных типа датчиков:

- Кларк‑электрод - полярографический сенсор с мембраной, пропускающей только кислород; ток измеряется при фиксированном потенциале.

- Галванический датчик - состоит из двух электродов, между которыми происходит самопроизвольная реакция с образованием электрического тока; не требует внешнего питания.

- Оптический (фотометрический) датчик - использует световой спектр для определения концентрации кислорода; часто комбинируется с электрохимическим модулем для калибровки.

Калибровка проводится в два этапа: измерение нулевого сигнала в дегазированной воде и установка рабочего диапазона в растворе с известной концентрацией кислорода (обычно 100 % насыщения при 20 °C). Регулярная калибровка обеспечивает точность измерений в пределах ±2 % от реального значения.

Установка датчиков требует размещения сенсора в зоне контакта с субстратом, избегая скопления загрязнений и образования пузырей на мембране. Защита от коррозии достигается использованием материалов (титан, нержавеющая сталь) и покрытий, совместимых с химическим составом среды.

Техническое обслуживание включает:

- очистку мембраны мягким проточным раствором без агрессивных химикатов;

- проверку целостности электрических соединений;

- замену электродов при падении чувствительности более чем на 10 % от калиброванного уровня.

Преимущества электрохимических датчиков: быстрый отклик (секунды), высокая чувствительность, возможность интеграции в автоматические системы мониторинга. Ограничения: чувствительность к температуре и давлению, необходимость периодической калибровки, ограниченный срок службы мембраны. Выбор конкретного типа датчика определяется характеристиками исследуемой водной среды, требуемой точностью и условиями эксплуатации.

2.3 Колориметрические методы

Колориметрические методы позволяют определить концентрацию растворённого кислорода в водных субстратах за счёт измерения интенсивности цвета реакционного продукта. При добавлении в пробу реагентов, реагирующих с кислородом, образуется окрашенный комплекс, спектральная плотность которого пропорциональна содержанию газообразного элемента.

Основные этапы анализа:

- внесение реагента (обычно йод-натриевая система или индофенол‑натриевая реакция);

- инкубация проб в тёмном месте для полного развития цвета;

- измерение оптической плотности спектрофотометром или портативным фотометром в фиксированном диапазоне волн (обычно 620-660 нм);

- сравнение полученного значения с калибровочной кривой, построенной по стандартным растворам с известным содержанием кислорода.

Преимущества колориметрии:

- простота выполнения, минимальное требование к оборудованию;

- возможность проведения измерений непосредственно в поле с портативными приборами;

- высокая чувствительность при концентрациях от 0,1 мг O₂/л и выше.

Недостатки:

- чувствительность к присутствию посторонних веществ, способных окрашиваться в том же спектральном диапазоне;

- необходимость строгого контроля времени реакции и температуры, так как они влияют на интенсивность цвета;

- ограниченный диапазон измерений, требующий разбавления образцов при высоких концентрациях кислорода.

Точность метода достигается при регулярной калибровке прибора, использовании чистых реактивов и соблюдении температурного режима (обычно 20 ± 1 °C). При правильном выполнении протокола колориметрия предоставляет надёжные данные для управления уровнем кислорода в гидросистемах, позволяя своевременно корректировать аэрацию или другие технологические параметры.

2.4 Портативные и стационарные системы

Портативные и стационарные системы представляют два подхода к поддержанию требуемой концентрации растворённого кислорода в водных субстратах. Выбор между ними определяется масштабом объекта, частотой измерений и требованиями к точности контроля.

Портативные устройства характеризуются компактностью, возможностью быстрой установки и мобильностью. Основные типы:

- Электронные датчики с интегрированным насосом, позволяющие измерять уровень кислорода и одновременно подавать газ в случае отклонения от установленного порога.

- Погружные мини‑генераторы кислорода, работающие от аккумулятора, обеспечивают локальное насыщение воды в небольших резервуарах или аквариумах.

- Компактные датчики‑логгеры, фиксирующие параметры среды с последующей передачей данных на мобильное приложение.

Стационарные системы предназначены для длительной эксплуатации в крупных ёмкостях, теплицах, биореакторах. Их особенности:

- Промышленные растворители кислорода, подключаемые к системе подачи воды, обеспечивают постоянный поток газа с регулируемым расходом.

- Автоматические контроллеры, получающие сигналы от многоканальных датчиков и корректирующие подачу кислорода в реальном времени.

- Интегрированные фильтрационные блоки, совмещающие аэрирование с удалением органических загрязнений, повышая эффективность газообмена.

Сравнительный анализ показывает, что портативные решения подходят для экспериментальных исследований, временных мероприятий и небольших объёмов, тогда как стационарные комплексы оправданы при постоянном контроле в промышленных и сельскохозяйственных системах. Выбор конкретного типа должно базироваться на требуемой точности измерений, объёме обрабатываемой воды и доступных ресурсах для обслуживания оборудования.

3. Факторы, влияющие на уровень кислорода

3.1 Температура воды

Температура воды определяет растворимость кислорода: с повышением температуры количество растворённого газа снижается. При 0 °C в пресной воде достигается около 14,6 мг O₂/л, а при 30 °C - примерно 7,6 мг O₂/л. Такое уменьшение концентрации ограничивает возможности аэробных организмов и ускоряет развитие анаэробных процессов.

Контроль температурного режима реализуется следующими способами:

- установка теневых покрытий или растительных зон для снижения нагрева от солнечных лучей;

- регулирование объёма приточного и оттокового потока, позволяющего заменить нагретую воду более холодной;

- применение холодильных агрегатов, чилл‑паков или теплообменников, подключаемых к внешним источникам холодной воды;

- использование геотермальных систем, где холодный грунтовый поток подаётся в резервуар;

- автоматическое включение вентиляторов и конденсаторов в закрытых системах для отвода тепла.

Точность измерения поддерживается цифровыми датчиками, фиксирующими температуру с погрешностью ±0,1 °C. Данные передаются в контроллер, который может инициировать корректирующие действия без вмешательства оператора.

Для большинства пресноводных экосистем оптимальный температурный диапазон составляет 18-22 °C; в этом интервале растворимость кислорода остаётся выше 9 мг O₂/л, что обеспечивает стабильный уровень аэробных процессов. При отклонении от диапазона необходимо немедленно применять один из перечисленных методов регулирования, чтобы предотвратить резкое снижение концентрации кислорода.

3.2 Атмосферное давление

Атмосферное давление напрямую влияет на растворимость кислорода в водных средах. При повышении давления концентрация газа в воде растёт, что позволяет поддерживать более высокий уровень О₂ в субстрате. Снижение давления приводит к уменьшению растворённого кислорода и ускоренному выгоранию.

Для контроля давления применяют следующие методы:

- Барометрические датчики, фиксирующие изменения наружного давления с точностью до 0,1 кПа.

- Автоматические регуляторы, корректирующие подачу газа в ответ на отклонения от заданного давления.

- Пассивные системы вентиляции, рассчитанные на поддержание стабильного давления в помещении.

Влияние давления учитывается при расчёте насыщения воды кислородом. Формула Генри позволяет определить концентрацию О₂ при известном давлении: C = k · P, где C - концентрация, k - коэффициент растворимости, P - парциальное давление кислорода. При изменении атмосферного давления необходимо пересчитывать k в соответствии с температурой и солёностью среды.

Практические рекомендации:

- Регулярно калибровать барометры согласно инструкциям производителя.

- Синхронно вести мониторинг температуры и давления, поскольку их взаимное влияние меняет растворимость газа.

- При работе в высокогорных регионах уменьшать подачу воздуха, компенсируя снижение давления повышением концентрации кислорода в подаваемом газе.

Точное поддержание атмосферного давления в диапазоне, соответствующем требованиям к растворённому кислороду, обеспечивает стабильную работу биологических систем, предотвращая гипоксию и связанные с ней нарушения в водных субстратах.

3.3 Соленость

Соленость определяет концентрацию растворённых солей в воде; увеличение её значения понижает растворимость кислорода, поскольку в более плотной среде молекулы газа менее подвижны. При повышении содержания соли на 1 ‰ растворённый кислород падает примерно на 0,5 мг/л, что следует учитывать при поддержании аэробных условий в субстрате.

Для поддержания требуемого уровня кислорода необходимо контролировать соленость в пределах, соответствующих биологическим требованиям конкретного объекта. В пресноводных системах допустимый диапазон обычно не превышает 0,5 ‰, в то время как в морских и полуморских системах оптимальный уровень составляет 30-35 ‰; отклонения более чем на 2-3 ‰ могут привести к гипоксии.

Методы регулирования солености:

- добавление пресной воды для разбавления пере‑солёных растворов;

- введение концентрированных солевых растворов при необходимости понижения общего содержания соли;

- использование обратного осмоса или диализных установок для удаления избыточных ионов;

- автоматическое дозирование растворов с учётом измерений датчиков.

Для точного контроля рекомендуется установить датчики электропроводимости, калибровать их регулярно и вести регистрацию показателей в реальном времени. При обнаружении отклонений более чем на 1 ‰ следует немедленно корректировать состав воды, чтобы избежать снижения уровня растворённого кислорода.

3.4 Биологическая активность

Биологическая активность в водных субстратах определяет динамику потребления и восстановления кислорода. Микроорганизмы, растительные корни и многоклеточные организмы участвуют в процессах, которые могут как снижать, так и повышать концентрацию газа в грунте.

- Микробные сообщества осуществляют аэробное дыхание, превращая растворённый кислород в CO₂. Интенсивность зависит от количества активных клеток, температуры и наличия органических субстратов.

- Корневые системы растений осуществляют аэробный метаболизм, одновременно выделяя кислород в окрестные зоны через фотосинтез. Плотность корневой сети и её морфология влияют на локальное распределение газа.

- Биотурбация, вызываемая червями и другими донными организмами, перемешивает слой субстрата, улучшая диффузию кислорода и удаляя зоны гипоксии.

- Фильтрационные организмы (например, моллюски) способствуют циркуляции воды, ускоряя перемещение кислорода к более глубоким слоям.

Контроль биологической активности достигается путем регулирования факторов, определяющих её интенсивность:

- Питательная нагрузка - ограничение избытка органических веществ снижает рост аэробных бактерий и предотвращает резкое падение кислорода.

- Температурный режим - поддержание оптимального диапазона (обычно 15‑25 °C) стабилизирует микробный метаболизм.

- Аэрация - периодическое введение кислорода в субстрат уменьшает вероятность образования анаэробных зон, подавляя рост нежелательных микробов.

- Биологические добавки - введение пробиотических культур, способных эффективно использовать кислород, повышает общий уровень газового баланса.

Оценка биологической активности проводится измерением биохимических показателей (окислительная способность, активность ферментов дегидрогеназ) и наблюдением за изменениями концентрации растворённого кислорода в разных глубинах субстрата. Интеграция этих данных позволяет корректировать управленческие меры и поддерживать стабильный уровень кислорода в водных грунтах.

3.5 Химическое загрязнение

Химическое загрязнение существенно меняет баланс кислорода в водных субстратах, вызывая деградацию биологических процессов и снижение аэробных микробных популяций. Появление токсичных соединений, таких как тяжелые металлы, пестициды и нефтепродукты, приводит к образованию химических реакций, поглощающих растворимый кислород и образующим устойчивые комплексы, которые нарушают нормальное газообменное взаимодействие.

Для поддержания оптимального уровня кислорода необходимо:

- Проводить регулярный химический анализ воды, фиксируя концентрацию загрязняющих веществ выше предельно допустимых уровней.

- Применять методы нейтрализации: добавление реагентов (например, ферритов, активированного угля) для снижения токсичности.

- Использовать биологические очистители, способные разлагать органические загрязнители и восстанавливать аэробные условия.

- Устанавливать системы автоматического мониторинга, фиксирующие изменения в концентрации кислорода и реагирующие коррекционными дозами аэрирующих средств.

Контроль химической среды напрямую повышает эффективность аэрационных систем, снижает потребность в частых вмешательствах и способствует стабильному поддержанию требуемого уровня растворённого кислорода.

4. Методы контроля и регулирования уровня кислорода

4.1 Аэрация

Аэрация обеспечивает насыщение водных субстратов кислородом, повышая биологическую активность и предотвращая развитие анаэробных процессов.

Основные способы подачи воздуха:

- диффузионные системы с пористыми диффузорами;

- механические аэраторы, создающие потоки и турбулентность;

- поверхностные аэробные установки, перемешивающие слой воды.

Эффективность определяется расходом воздуха, диаметром пузырей и временем контакта с водой. Высокий расход при мелких пузырях увеличивает площадь газообмена, а длительное удерживание субстрата в зоне насыщения стабилизирует концентрацию кислорода.

При выборе аэратора учитывают объём резервуара, требуемый уровень насыщения, тип субстрата и энергетическую эффективность оборудования.

Контроль параметров проводится датчиками растворённого кислорода, позволяющими в реальном времени корректировать подачу воздуха. При отклонениях от заданных значений регулируются скорость компрессора или количество диффузоров, что обеспечивает постоянный уровень кислорода в водной среде.

4.1.1 Поверхностная аэрация

Поверхностная аэрация обеспечивает насыщение воды кислородом за счёт контакта открытой водной поверхности с атмосферой. При работе системы воздух поступает в верхний слой водоёма, где происходит диффузия газов. Основные параметры, влияющие на эффективность процесса, включают площадь контакта, скорость перемешивания и температуру среды.

- Увеличение площади контакта достигается с помощью распылителей, форсунок или диффузоров, размещённых вблизи поверхности.

- Перемешивание поддерживается ветровыми насосами, вращающимися лопатками или воздушными турбинами; интенсивность регулируется частотой вращения или мощностью привода.

- Температурный режим учитывается при подборе материалов диффузоров, поскольку при повышенных температурах растворимость кислорода снижается.

Контроль уровня растворённого кислорода после аэрации осуществляется приборами измерения (электродные датчики, оптические сенсоры). Регулярная калибровка датчиков гарантирует точность данных. При отклонении от заданных значений система автоматически корректирует подачу воздуха, изменяя частоту включения насосов или открывая дополнительные диффузоры.

Эффективность поверхностной аэрации оценивается по изменениям концентрации кислорода в течение суток. Стабильный показатель выше 6 мг/л свидетельствует о достаточном насыщении, что способствует поддержанию биофильных сообществ и оптимальному развитию водных организмов.

4.1.2 Глубинная аэрация

Глубинная аэрация представляет собой подачу воздуха или кислорода непосредственно в нижний слой водоёма, где происходит основной обмен газов. При правильном выборе оборудования и параметров работы процесс обеспечивает равномерное распределение растворённого газа, предотвращая образование анаэробных зон.

Основные элементы системы:

- компрессор с регулированием давления;

- диффузоры, размещённые на дне или вблизи него;

- система управления, позволяющая задавать частоту и длительность включения.

Ключевые параметры, влияющие на эффективность:

- давление в компрессоре - определяет размер пузырьков и их подъёмную силу;

- расстояние между диффузорами - обеспечивает покрытие всей площади дна;

- частота подачи - регулирует временные интервалы насыщения воды кислородом.

Контроль уровня растворённого кислорода осуществляется датчиками, интегрированными в систему автоматизации. При отклонении от заданных значений контроллер изменяет давление или длительность подачи, поддерживая стабильный уровень.

Преимущества глубинной аэрации:

- ускоренное разрушение органических загрязнений за счёт усиления микробиологической активности;

- снижение риска образования токсичных соединений, характерных для низкокислородных условий;

- возможность применения в больших объёмах водоёмов без необходимости поверхностных мешалок.

Оптимальная настройка системы достигается путём экспериментального подбора давления и расположения диффузоров, с последующим мониторингом данных датчиков в реальном времени.

4.1.3 Механические аэраторы

Механические аэраторы представляют собой устройства, создающие микроскопические пузырьки воздуха в воде за счёт вращающихся или импульсных элементов. Пузырьки повышают диффузию кислорода, ускоряя его растворение в субстрате и обеспечивая равномерное распределение газа по объёму.

Основные типы механических аэраторов:

- Вращающиеся диски (дисковые аэраторы). Плавно вводят воздух через центр, формируя мелкие пузырьки.

- Вентиляторы с распылителем (пневматические аэраторы). Приводят к образованию тонкой аэрозольной струи.

- Шнековые (винтовые) аэраторы. Подают воздух через винтовую камеру, создавая устойчивый поток пузырей.

Ключевые параметры выбора:

- Производительность воздуха (л/ч). Определяется требуемой концентрацией кислорода в субстрате.

- Размер пузырей. Меньший диаметр повышает скорость растворения.

- Энергопотребление. Влияет на экономическую эффективность эксплуатации.

- Устойчивость к коррозии. Важна при работе в агрессивных водных средах.

Эксплуатация механических аэраторов требует регулярного контроля:

- Проверка герметичности форсунок и уплотнений каждые 200 часов работы.

- Очистка от осадков и биологических отложений раз в неделю.

- Мониторинг давления в системе; отклонения более 10 % от номинального значения указывают на необходимость регулировки.

Эффективность аэрации оценивается измерением растворённого кислорода в точках, расположенных на разных глубинах субстрата. При соблюдении рекомендаций по подбору и обслуживанию механических аэраторов достигается стабильный уровень кислорода, способствующий здоровому развитию водных организмов.

4.2 Посадка водных растений

Посадка водных растений представляет собой ключевой этап в управлении концентрацией растворённого кислорода в аквасубстрате. Правильный выбор видов, подготовка среды и соблюдение технологических параметров позволяют создать биологический фильтр, активно насыщающий воду кислородом.

-

Выбор растений. Приоритет отдают быстрорастущим, активно фотосинтезирующим видам (например, Элодея, Кабомба, Криптокорина). Такие культуры обеспечивают высокий уровень аэробных процессов даже при ограниченной освещённости.

-

Подготовка субстрата. Слой донного грунта уплотняется до толщины 5-7 см, в него помещаются мелкие пористые компоненты (перлит, глина) для усиления воздушного обмена. Перед укладкой субстрат промывают, удаляя избыточные частицы, способные препятствовать диффузии газа.

-

Техника посадки. Саженцы размещаются на расстоянии 10-15 см друг от друга, корни погружаются в подготовленную среду без зажима. После размещения грунт покрывают тонким слоем гравия, который фиксирует растения и способствует циркуляции воды.

-

Регулирование плотности. При высоком биомассовом росте кислородные уровни могут падать из‑за повышенного потребления. Оптимальная плотность посадки составляет 1 шт. растения на 0,2 м², что обеспечивает стабильный газообмен.

-

Мониторинг и коррекция. Показатели растворённого кислорода измеряются датчиками каждые 4-6 ч. При обнаружении снижения более чем на 15 % от нормативного уровня производится добавление новых саженцев или удаление избыточного листового материала, который может затенять фотосинтез.

Эти действия формируют саморегулируемую систему, в которой рост растительности поддерживает высокий уровень кислорода, а своевременная корректировка параметров сохраняет биологический баланс субстрата.

4.3 Управление биомассой

Для поддержания требуемого уровня растворённого кислорода в водных средах управление биомассой является ключевым элементом системы. Биомасса влияет на потребление кислорода, выделение CO₂ и распределение питательных веществ; её регулирование позволяет стабилизировать аэробные процессы.

Основные меры управления биомассой:

- Регулирование подачи пищи. Уменьшение количества органических субстратов снижает рост микробных колоний и, как следствие, их потребление кислорода.

- Контроль скорости водообмена. Увеличение притока свежей воды снижает концентрацию биомассы, повышая доступность кислорода.

- Механическое удаление осадка. Периодическое откачивание или скруббинг осадка уменьшает скопление микробных слоёв, которые могут создавать анаэробные зоны.

- Использование биофильтров. Фильтры с регулируемым ростом микроорганизмов позволяют направлять биомассу в контролируемый объём, обеспечивая предсказуемое потребление кислорода.

- Аэрация с обратной связью. Интеграция датчиков концентрации кислорода и автоматических клапанов регулирует подачу воздуха в зависимости от текущего уровня биомассы.

Мониторинг параметров биомассы (удельный вес, плотность, активность) осуществляется с помощью оптических датчиков, турбидиметрических измерений и биохимических индикаторов. Полученные данные вводятся в регуляторные алгоритмы, которые корректируют перечисленные меры в реальном времени.

Эффективное управление биомассой снижает риск возникновения гипоксии, повышает стабильность экосистемы и оптимизирует расход энергоресурсов, связанных с аэрированием.

4.4 Химические методы

Химические методы контроля содержания кислорода в водных субстратах основаны на введении в среду веществ, способных либо генерировать растворённый кислород, либо поддерживать его уровень за счёт регулируемых окислительно‑восстановительных реакций.

- Гидросульфитные системы (H₂O₂, Na₂O₂) - быстрый выпуск O₂ при контакте с водой; дозировка регулируется концентрацией реагента и скоростью подачи.

- Пермокислоты (K₂MnO₄, Na₂MnO₄) - медленное высвобождение кислорода через редокс‑преобразования; применяются для длительного поддержания стабильного уровня.

- Оксигенные композиты (окислители на основе калиевой перкарбонаты) - растворяются в воде, высвобождая O₂ в течение нескольких часов; удобны при необходимости равномерного распределения в объёме.

- Химические доноры кислорода (нитратные соли, карбонаты) - при биохимическом разложении в системе повышают концентрацию O₂; контроль достигается через регулирование биологической активности микробов.

Эффективность химических подходов определяется точностью расчёта стехиометрии реакций, учётом температуры и pH среды, а также совместимостью вводимых реагентов с биологическими элементами системы. При проектировании процесса следует обеспечить мониторинг концентрации растворённого кислорода и своевременную коррекцию дозирования, чтобы избежать переокисления или дефицита.

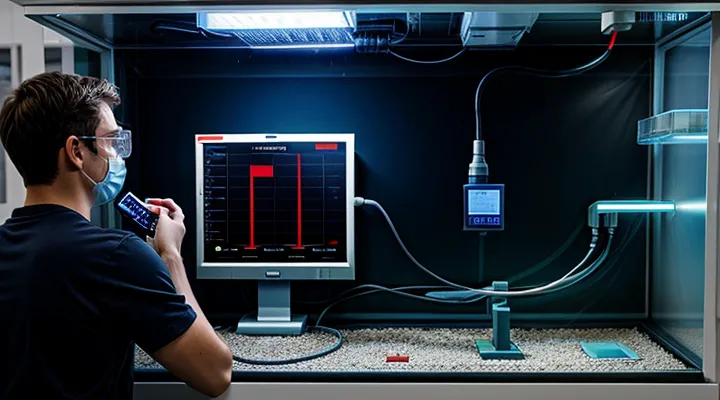

4.5 Мониторинг и автоматизация

Для поддержания стабильного содержания растворённого кислорода в водных системах требуется постоянный сбор и обработка данных о параметрах среды. Современные оптические датчики измеряют концентрацию O₂ с точностью до 0,1 мг л⁻¹, передают результаты в реальном времени через протоколы Modbus, CAN или Ethernet. Данные сохраняются в базу, где аналитические алгоритмы выявляют отклонения от заданных границ.

Автоматизация процесса основана на программных контроллерах, которые:

- сравнивают текущие значения с предустановленными порогами;

- инициируют включение аэрационных устройств (компрессоры, диффузоры) при падении концентрации;

- сокращают подачу кислорода при превышении верхнего предела, предотвращая переаэрацию;

- формируют сигналы тревоги и отправляют уведомления по SMS или e‑mail операторам.

Для повышения надёжности системы реализуется резервирование датчиков и двойной контрольный канал. Калибровка проводится регулярно с использованием газовых калибраторов, что гарантирует точность измерений в течение длительного периода эксплуатации. Интеграция с SCADA‑панелями позволяет наблюдать динамику показателей, строить графики и планировать профилактические мероприятия без прерывания работы водных объектов.

5. Применение контроля уровня кислорода

5.1 Аквакультура

Аквакультура подразумевает выращивание водных организмов в контролируемой среде, где концентрация растворённого кислорода определяет рост, выживаемость и эффективность производства. Низкие показатели кислорода вызывают стресс, снижают кормоусвоение и повышают риск вспышек заболеваний, поэтому поддержание оптимального уровня является критическим параметром любой системы.

Для обеспечения стабильного содержания кислорода в субстрате применяются следующие методики:

- Аэрация: принудительное перемешивание воды через диффузоры или воздушные компрессоры повышает растворимость кислорода и устраняет локальные зоны гипоксии.

- Внедрение чистого кислорода: прямой ввод газовой смеси (O₂ + N₂) через специальные форсунки позволяет быстро поднять концентрацию в местах повышенного потребления.

- Обеспечение циркуляции: насосные установки создают равномерное распределение кислорода по всему объёму водоёма, устраняя стоячие зоны.

- Температурный контроль: снижение температуры воды увеличивает растворимость кислорода; использование теплообменников поддерживает оптимальный диапазон 18-24 °C для большинства культур.

- Выбор субстрата: пористые и биологически активные материалы (керамзит, гравий, биопленки) способствуют микроскопической аэрации и удержанию кислорода вблизи корневой зоны организмов.

- Мониторинг: установка датчиков растворённого кислорода с автоматической калибровкой и интеграция в систему управления позволяют поддерживать заданный диапазон (5-8 мг/л) и мгновенно реагировать на отклонения.

Эффективное сочетание перечисленных технологий обеспечивает постоянный уровень кислорода, повышает биомассу и сокращает потери продукции в аквакультурных проектах.

5.2 Очистка сточных вод

Очистка сточных вод напрямую влияет на содержание растворённого кислорода в водных субстратах, поскольку удаление органических загрязнителей снижает потребление кислорода микробами и предотвращает возникновение анаэробных зон.

Основные стадии очистки:

- механическое удаление крупного мусора (сетчатые решётки, гравитационные сепараторы);

- химическое осаждение и коагуляция для снижения концентрации растворимых веществ;

- биологическая ферментация в аэробных реакторах, где происходит интенсивное потребление кислорода микробами;

- диссимиляционная фильтрация и ультрафильтрация для окончательной полировки воды.

Аэробные реакторы требуют постоянного контроля уровня кислорода. Для этого применяют датчики растворённого кислорода, которые передают данные в систему автоматического регулирования подачи воздуха. При падении концентрации ниже установленного порога система увеличивает интенсивность аэрации, поддерживая оптимальные условия для микробиологической деградации загрязнителей.

Рекомендуемые практики эксплуатации:

- калибровать датчики каждый месяц, проверяя их точность в лабораторных условиях;

- поддерживать температуру реактора в диапазоне 20‑30 °C, поскольку температурные отклонения влияют на скорость потребления кислорода;

- периодически измерять биохимическое потребление кислорода (BOD) в поступающей и оттоковой воде, корректируя режимы аэрации в соответствии с полученными данными;

- вести журнал параметров (pH, температура, концентрация кислорода) для анализа динамики и своевременного выявления отклонений.

Эффективная очистка сточных вод обеспечивает стабильный уровень кислорода в последующих водных средах, предотвращая создание неблагоприятных условий для водных организмов и поддерживая экологическую безопасность.

5.3 Экологический мониторинг водоемов

Экологический мониторинг водоёмов представляет собой систему измерений и оценок, направленных на поддержание устойчивых условий для биологических сообществ. Основным параметром, влияющим на живучесть организмов, является растворённый кислород. Для контроля его концентрации применяются следующие подходы:

- Постоянный электронный мониторинг. Датчики кислорода, размещённые на фиксированных станциях, предоставляют данные в реальном времени. Система автоматической калибровки обеспечивает точность измерений в широком диапазоне температур и давления.

- Периодический пробоотбор. Выборка воды из различных точек и глубин позволяет получить профиль распределения кислорода. Анализ проводится в лаборатории с использованием титрационных или спектрофотометрических методов.

- Сопутствующие параметры. Одновременный контроль температуры, pH, биохимического потребления кислорода (БПК) и концентрации органических веществ раскрывает причины изменений уровня кислорода.

- Геоинформационное моделирование. Интеграция полевых данных в GIS‑модели дает возможность прогнозировать зоны гипоксии и планировать меры по их устранению.

Эффективность мониторинга определяется регулярностью измерений и соблюдением нормативных пределов. В большинстве стран установлены минимальные концентрации растворённого кислорода (обычно 5-6 мг/л) для сохранения рыболовных ресурсов. При отклонении от нормы система сигнализирует о необходимости вмешательства: аэрация, регулирование стоков, изменение режимов водоотведения.

Для обеспечения достоверности данных обязательна калибровка оборудования согласно международным стандартам (ISO 13321, EPA Method 332). Результаты мониторинга фиксируются в электронных реестрах, что облегчает аналитическую обработку и последующий аудит.

Системный подход к экологическому наблюдению позволяет своевременно выявлять ухудшение качества воды, принимать корректирующие действия и поддерживать оптимальное содержание кислорода в водных субстратах.

5.4 Гидропоника и аквапоника

Гидропоника и аквапоника представляют собой системы, в которых растворённый кислород определяет эффективность фотосинтеза и жизнеспособность микроорганизмов. В гидропонике кислород поступает в питательный раствор через аэрирование, а в аквапонике дополнительно поддерживается биофильтрами, где рыбы выделяют CO₂, а бактерии преобразуют аммиак, потребляя кислород. Поэтому мониторинг и регулирование концентрации O₂ является критическим элементом любой замкнутой водной среды.

Для поддержания оптимального уровня кислорода применяются следующие практики:

- Воздушные камни и диффузоры - создают мелкие пузырьки, увеличивая площадь контакта газа с жидкостью; рекомендуется подбирать пористость, обеспечивающую растворимость 6‑8 мг/л при температуре 20 °C.

- Электрические аэротракторы - позволяют регулировать подачу воздуха в зависимости от показаний датчиков; их включение обычно происходит при падении концентрации ниже 5 мг/л.

- Установки обратного осмоса с последующим аэрационным блоком - обеспечивают чистый раствор без загрязнений, что повышает эффективность переноса кислорода.

- Контроль температуры - повышение температуры снижает растворимость O₂; поддержание температуры в диапазоне 18‑22 °C минимизирует риск гипоксии.

- Системы автоматического мониторинга - электрохимические или оптические датчики фиксируют изменения концентрации в реальном времени, передают сигнал в контроллер и автоматически корректируют работу аэрации.

В аквапонных установках дополнительно следует учитывать биологическую нагрузку: количество рыбы, интенсивность роста бактерий и уровень органических веществ. Регулярное обслуживание фильтров и своевременная очистка аэрационных элементов предотвращают снижение эффективности кислородного обмена. Соблюдение перечисленных мер обеспечивает стабильный уровень растворённого кислорода, способствующий росту растений и здоровью водных организмов.